文化?和旅游部牽頭����,山東省人民政府承辦的第五屆中國非物質(zhì)文化遺博覽會�����,9-13日~18日在美麗的濟(jì)南舉辦���,博覽會共吸引82萬人次參觀,盛況創(chuàng)近年山東文化類博覽會之最��,博覽會采用“一館多點”的模式��,在濟(jì)市設(shè)立了1個主展館�,濟(jì)南和濰坊共設(shè)立9個分會場。今天讓我們把目光轉(zhuǎn)到博覽會的九如山會場���,百布堂這次依然是帶著棗陽粗布制作技藝來到國家級非遺博覽會�����。同文化界領(lǐng)導(dǎo)��,各地的文化傳承人�,交流成果,共同探索�,展望未來。

來自全國各地的非遺項目?齊聚九如山����,在博覽會現(xiàn)場?人流如織,四面八方的游客目光應(yīng)接不暇��,可謂是眼界大開��,心潮澎湃��,各式各樣的文化品����,又新奇,又有趣�,來自各地的傳承人,都拿出了自己的看家絕活��,可謂是充分體現(xiàn)了一個國家級博覽會的實力���。

來自全國各地的非遺項目?齊聚九如山�����,在博覽會現(xiàn)場?人流如織����,四面八方的游客目光應(yīng)接不暇��,可謂是眼界大開�,心潮澎湃,各式各樣的文化品�����,又新奇����,又有趣�,來自各地的傳承人�,都拿出了自己的看家絕活,可謂是充分體現(xiàn)了一個國家級博覽會的實力�����。

博覽會上高手如云

棗陽粗布制作技藝又將如何在九如山上

脫穎而出?

百布堂一直相信

好的文化?一定會得到好的傳承

這是百布堂的信心

也是百布堂的勇氣

棗陽手工粗布���,又稱老棉布��、老土布��。歷史上�,棗陽的交通相對閉塞���,農(nóng)婦們只能自己織布做衣裳����,于是“棗陽手工粗布紡織技藝”便應(yīng)運(yùn)而生��,其歷史可追溯至6300年前�����,棗陽雕龍碑遺址出土的新石器時代陶紡輪就是其源遠(yuǎn)流長的歷史明證�。

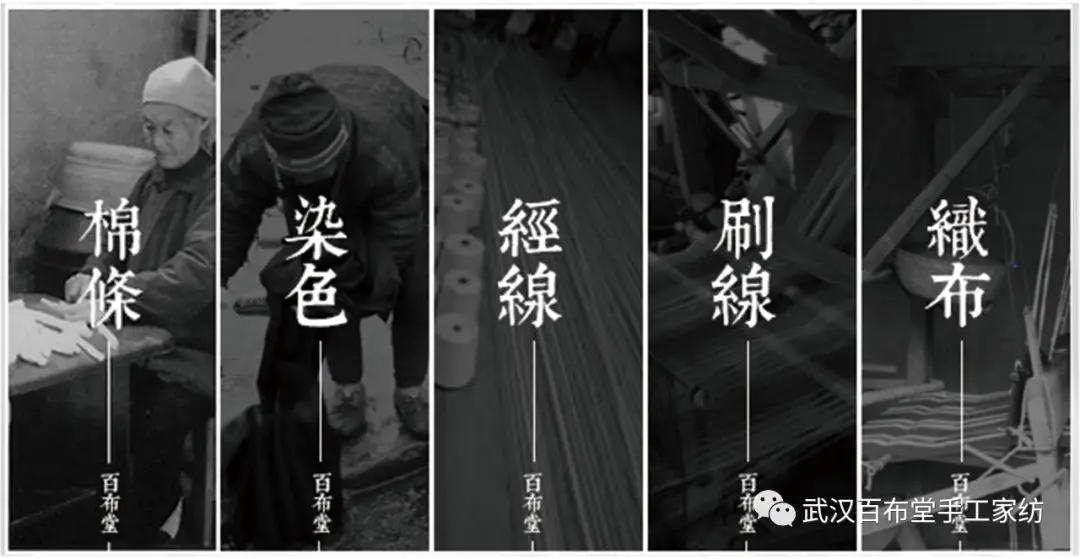

棗陽手工粗布要經(jīng)過軋花、紡線����、染線�、漿線���、牽經(jīng)�、上機(jī)�����、織布����、染布等17道工序才能完成,技藝十分復(fù)雜�。

上世紀(jì)80年代后期�,隨著紡織技術(shù)的發(fā)展,棗陽手工粗布也逐漸淡出人們的視線�。但王義林和小兒子劉大友卻堅持將這項古老的工藝傳承了下來。

“我是穿粗布衣服長大的,小時候家里很窮��,母親總是白天干農(nóng)活�,晚上織布,給我們這些孩子做衣服�。”百布堂手工家紡董事長劉大友先生對棗陽粗布有很深的感情����,他介紹,棗陽手工粗布不僅質(zhì)地柔軟��、不起褶皺����,還有不褪色、不起球��、耐水洗等特點。

劉大友先生所說的這位母親——棗陽粗布傳承人之一的王義林女士��。即便濟(jì)南與武漢相隔甚遠(yuǎn)���,鮐背之年的王義林女士依然奮斗在非遺文化傳承第一線�����。

在此次非遺展上����,群星薈萃,各有所長�,但是百布堂專屬展位前一直人流涌動,包括非遺司陳通她出生于民國時代(1927年)����,成長于新中國����,綻放于新時代�。自10歲跟隨大人學(xué)習(xí)織布起�,已專注這項技能超過80年。她就是91歲的湖北省級非遺項目——棗陽手工粗布紡織技藝的傳承人王義林老人��。這位國寶級非遺傳承人不遠(yuǎn)千里來到九如山���,只為將這項傳統(tǒng)技藝真正帶到萬千游客的身邊�。司長在內(nèi)的各位領(lǐng)導(dǎo)都贊賞有加����,并熱情詢問棗陽粗布傳承現(xiàn)狀和產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。

百布堂公司董事長棗陽粗布傳承人劉大友先生

向陳通司長匯報棗陽粗布傳承和產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

91歲的老奶奶凝望著如織的人流�����,眼中滿是欣慰����,此時此刻,棗陽粗布不僅是棗陽人的文化���,

它將在黨和政府的支持下�����,擁抱更多的消費(fèi)者����,這是一個產(chǎn)業(yè)的壯大���,一種文化的傳承�,更是老奶奶為之奉獻(xiàn)一生的心愿。

即使路途疲憊����,老奶奶依然堅持在文化傳承第一線

老奶奶注視著眼前如織的人流

面前是棗陽人一針一線的手工織做

我們看到的是百布堂堅定的步伐?美好的未來

為百布堂在國家級非遺博覽會上取得圓滿成功而喝彩